燃料流态化预热后NOx生成路径及详细机理研究

0 引 言

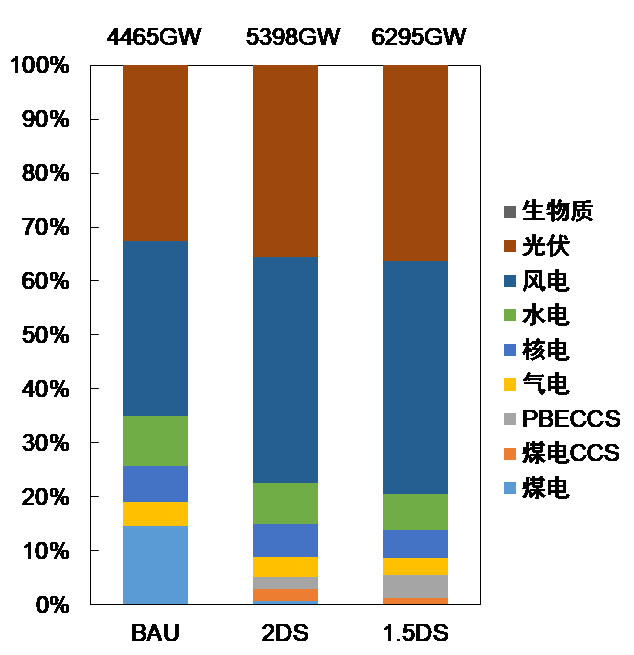

富氧(O2/CO2)燃烧技术通过提高氧气在氧化剂中的分压(>21%),并将纯氧与二氧化碳气体相混合的方式代替传统空气燃烧,降低氮氧化物(NOx)排放的同时,有利于碳捕集再利用,是一种有效的清洁燃烧技术[1-2]。中国科学院工程热物理研究所吕清刚等[3-5]提出一种新型的基于循环流化床预热的燃烧系统,该系统有利于改善燃料燃烧性质及降低NOx排放。将O2/CO2气氛应用到该预热燃烧系统中,在流化床内形成富氧气化燃烧状态,不仅可以增强预热强度,提高气化份额,也能减少预热单元容积。降低该系统在O2/CO2气氛下的NOx排放将为实现富氧气氛下NOx原始超低排放提供试验基础。为更精确有效地控制NOx,需对其在系统中发生的路径进行分析总结。很多学者通过试验[6-8]以及模拟[9-11]的方式对NOx反应路径进行探究,其中CHEMKIN作为一种采用详细基元反应来模拟气相反应和表面反应的化学反应动力学软件,是分析燃烧内部反应路径的常用手段。

Czakiert等[6]研究了氧分压变化对循环流化床富氧气氛中燃烧的影响,并对过程中N向NOx的转化比例进行分析,研究表明富氧燃烧方式下燃料氮向NOx的转化率受温度、当量比和O2浓度等多重因素的影响。李相鹏[7]研究了对流化床富氧燃烧方式下燃料氮的转变与NOx生成机理,结果表明O2/CO2气氛下NOx排放受不同自由基浓度的影响。此外,Watanbe等[10]在O2/CO2条件下进行了CH4和NH3的分级燃烧试验,并利用CHEMKIN软件对NOx的生成机理进行分析,研究表明富氧气氛下生成的大量O和OH自由基促进了NH3和HCN的氧化。王超伟等[11]利用CHEMKIN构建了空气深度分级燃烧模型,并对燃烧过程中燃料氮的迁移规律进行探究。目前有关氮迁移机理的相关研究以及CHEMKIN相关机理的应用主要集中于空气气氛,对于富氧气氛下固体碳基燃料燃烧过程的探究有限,鲜见与富氧预热燃烧技术有关的过程研究。

本文利用CHEMKIN软件中的完全搅拌反应器(Perfectly stirred reactor,PSR)对经循环流化床预热过程后的烟煤及半焦产生的预热燃料的富氧燃烧过程进行了模拟,对其中NOx迁移路径进行探究,并与前人试验结果结合[4]分析模型的适用性。此外,利用生成速率分析法(Rate of production,ROP)和敏感性分析法(Sensitivity analysis,SA)对发生的化学反应进行综合考虑,为降低NOx排放调控参数提供理论基础。

1 试 验

1.1 试验装置

试验采用基于循环流化床预热系统的燃烧装置[4],工艺流程如图1所示。装置主体部分为预热单元与燃烧单元2部分。O2与CO2气体通过控制系统按一定比例混合后通入提升管及返料器(即一次风)、下行燃烧室顶端喷口(即二次风)以及距下行燃烧室顶端1 200 mm处的喷口(即三次风)。循环流化床在低空燃比的条件下发生燃烧与气化交互反应,产生的净热量维持系统温度稳定在800 ℃以上。预热过程中,燃料析出大部分挥发分,生成的高温煤气与高温焦炭通过连接管进入下行燃烧室进一步燃烧。

图1 试验系统工艺流程

Fig.1 Experimental system process flow diagram

试验燃料为神木烟煤与神木半焦,基本特性见文献[4]。本文主要分析烟煤与半焦在该系统内NOx迁移路径的区别,并探究其控制机理的同异。由于循环流化床内发生的反应较为复杂,本文以循环流化床出口处产物作为CHEMKIN模型的输入条件,对其在下行燃烧室内燃烧过程中涉及的化学反应进行分析。预热组分的取样口位于旋风分离器与下行燃烧室的连接处,高温煤气由气相色谱仪进行取样分析。

1.2 试验工况

选择典型的工况开展研究,各参数设定见表1。涉及的参数定义如下:

OPr=VⅠ(O2)/VⅠ,

(1)

βPr=VⅠ(O2)/V0(O2),

(2)

式中,OPr为一次风氧气浓度,%;VⅠ(O2)为一次风氧气体积流率,m3/h;VⅠ为一次风总量的体积流率,m3/h;βPr为一次风氧气比例;V0(O2)为所需氧气总量的体积流率,m3/h。

表1 试验工况[4]

Table 1 Experimental conditions[4]

二次风氧气浓度(OSe)、氧气比例(βSe)以及三次风氧气浓度(OTe)和氧气比例(βTe)与一次风对应参数的定义方法相同。由于半焦挥发分含量较低,燃烧较为困难,因此若要达到与烟煤相近的自燃温度区间需处于更高的氧气浓度氛围中。试验过程中维持循环流化床温度(TCFB)和下行燃烧室温度(TDFC)在一个稳定的水平。

2 CHEMKIN机理模型及方法

2.1 模型选择

CHEMKIN是一种通过采用详细基元反应来模拟气相反应和表面反应的化学反应动力学软件,是分析燃烧内部反应路径的常用手段。本文以循环流化床出口处生成的预热燃料作为下行燃烧室模型的入口参数,以三次风的通入位置为界,利用2个完全搅拌反应器[12-13]来模拟预热燃料进入下行燃烧室后在主燃区以及燃尽区的反应路径。3个气体输入口(Inlet gas)分别代表高温煤气、二次风以及三次风的输入。燃烧模型如图2所示。在该模型中,烟煤与半焦煤种的区别主要体现在输入下行燃烧室的气体比例及反应温度,对应不同燃料的挥发分以及所需着火热不同。因此,在一定程度上模拟结果可以反映高挥发分与低挥发分碳基燃料在该装置下的燃烧情况。

图2 下行燃烧室燃烧模型

Fig.2 Combustion model of down-fired combustor

高温煤气入口的气体组成包括预热煤气及预热固体燃料的替代气体燃料混合物。由于煤的挥发分中大部分为烃类且主要为甲烷,并随着煤阶升高,甲烷在挥发分中占比越高[14],因此,本文将烟煤与半焦的预热固体燃料主要用甲烷替代。其中所含氮氧化物前驱体(NH3和HCN)根据HCN/(NH3 HCN)的比例进行转换(烟煤取0.7、半焦取0.8)[15]。将预热固体燃料用CH4、NH3、HCN代替,并按照一定比例与预热煤气混合后输入PSR模型中,入口高温煤气比例计算示意如图3所示(a、b分别为一次风和原煤占循环流化床输入物质的比值,%;x为原煤转化为预热固体燃料的比例)。

图3 高温煤气比例计算示意

Fig.3 Schematic diagram of calculating the

proportion of high temperature gas

模型所采用的机理文件为标准甲烷氧化机理GRI-Mesh3.0,该机理广泛应用于煤燃烧NOx机理研究中[10-11,16],虽为空气气氛燃烧所设计,但研究证明其在富氧气氛下也有较好结果,其中包括C、H、O、N和Ar五种反应元素,53种化学物质以及325个基元反应,能够对甲烷燃烧及NOx的转化过程进行详细模拟。

2.2 模型参数设置

根据上述高温煤气比例计算方法及试验工况参数,计算得气体入口1(Inlet gas Ⅰ)中各气体占比。模型输入参数如图4所示。可知由于半焦含挥发分较少,因此在输入下行燃烧室的气体中H2、CH4、NH3以及HCN都少于烟煤,而CO2占比相对较高。

图4 模型输入参数

Fig.4 Input parameters of the model

3 结果与讨论

3.1 模拟结果

为验证模型的适用性及模型输入参数的可行性,选取尾部氧量(O2)以及尾部NOx主要排放量(NO)2种参数进行模拟结果与试验结果的比对,结果如图5所示。由于PSR模型模拟充分混合后的反应,预热固体燃料在模拟过程中用CH4、NH3及HCN替代,因此模拟反应与实际相比更加完全,且模拟反应有更多的CH4参与燃烧,模拟后的尾部氧量低于实际尾部氧量。烟煤与半焦相比,燃烧性能较好,实际燃烧效率更高,尾部氧量与模拟结果更接近。此外,CHEMKIN主要考虑气相化学反应,有关焦炭的表面反应机理尚未被构建,因此焦炭的还原反应在模型中无法体现,由图5可知,烟煤试验与模拟结果的NO排放在误差范围内近似相等,而半焦模拟与试验结果的NO排放误差较大,这可能是由于固体焦炭的还原反应未体现在均相机理反应中,烟煤燃烧中焦炭所起的还原作用低于半焦燃烧过程焦炭的还原作用,且半焦实际释放的NH3与HCN低于模拟假定比例,致使半焦的模拟和试验结果与烟煤相差较大。通过对比可知,模拟结果的变化趋势与试验结果相同,烟煤各物理量与半焦对应物理量的比值在模拟与试验结果中近似相等,认为该模型可用并能在较大程度上反映实际燃烧过程中的气相反应趋势。

图5 试验与模拟结果对比

Fig.5 Comparison of experiment results and simulation results

3.2 模拟反应路径

以试验系统三次风通入位置为界,将下行燃烧室分为主燃区与燃尽区2个区域,利用2个PSR反应器,对含氮物质进行SA以及ROP分析,探究其转化路径及控制方法。

3.2.1 主燃区

图6为烟煤与半焦在主燃区燃烧时N迁移的主要路径。可知无论烟煤还是半焦,其主要转化路径中NH基团均为重要中间产物,且NO主要通过HNO与H或OH自由基反应生成。由于烟煤释放挥发分较多,NH3与HCN在输入参数中占比比半焦大,因此反应路径中各主要化学反应的净反应速率要高于半焦燃烧对应的化学反应。

图6 主燃区N迁移的主要路径

Fig.6 Main migration path of N in main combustion zone

烟煤与半焦在主燃区的N迁移路径基本一致,这2个区域NH3转化的主要路径为:NH3→NH2→NH→HNO→NO。但烟煤燃烧中,NH3转化出现NH→N→NO反应,NO发生向HCNO基团的转化过程,并以较高的消耗速率转化为HNCO,且NO会与NH基团反应生成N2O。而在半焦燃烧过程中,NO基本不发生消耗反应,CN基团与NCO基团成为HCN向NH基团转化的又一主要路径,在NO生成路径中不再出现N自由基的转化。

3.2.2 燃尽区

三次风喷口以下为燃尽区,烟煤与半焦在其中的N迁移路径如图7所示。在燃尽区中,NH基团仍为烟煤与半焦转化路径中的重要中间产物。2种燃料在燃尽区的N迁移路径的脉络框架基本一致,NO均主要通过HNO以及NCO基团生成。与主燃区相比,燃尽区NO以消耗为主,向NO2、N2以及N自由基发生转化。与主燃区相同的是烟煤燃烧中各化学反应的反应速率仍高于半焦燃烧对应化学反应的反应速率。

图7 燃尽区N迁移的主要路径

Fig.7 Main migration path of N in burnout zone

半焦燃烧中,NH基团的来源减少,与NO反应除生成N2O外,还有部分产物为NNH基团,这在烟煤燃烧中不存在。烟煤燃烧中,各含氮物质主要通过形成NO后再向N2发生转化,转化路径较为单一,但半焦燃烧中含氮物质向N2的转化路径增多。

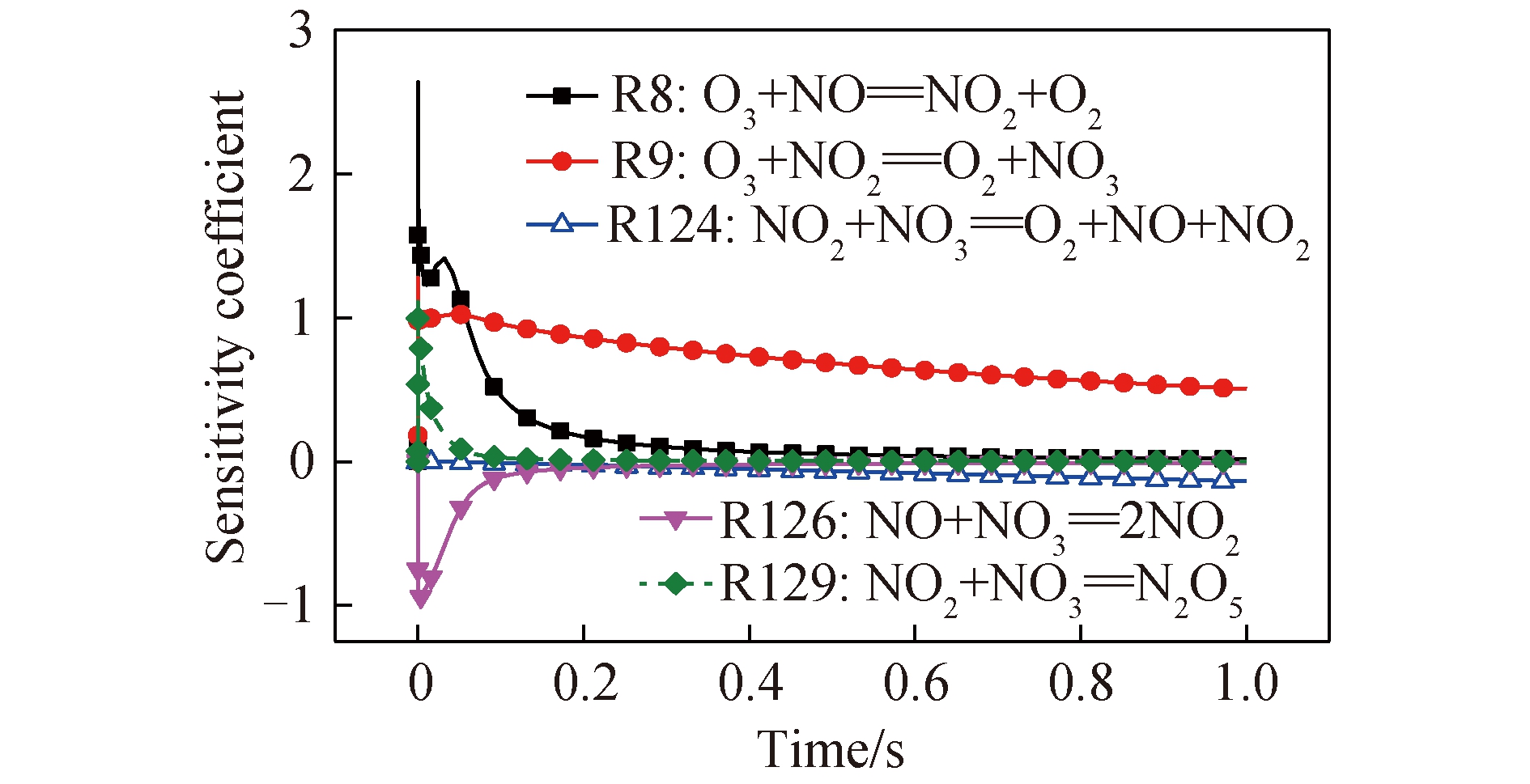

3.3 反应速率及敏感性分析

采用ROP与SA两种分析方法对燃烧中发生的化学反应进行探究。ROP分析方法能展示与某一组分相关的化学反应的反应速率,而SA方法则可以定量分析某些化学反应对该组分的影响,敏感性系数的绝对值越大,反应对该组分的影响越大,敏感性系数为正,表明反应促进该组分生成,反之则抑制。

3.3.1 主燃区

由于燃烧系统所处氛围为O2/CO2气氛,CO2为系统内分压最高的组分,因此本文统计了CO2参与的各反应的反应速率,结果如8所示。可知CO2在主燃区同时存在生成与消耗反应,但以生成反应为主。CO2的生成均与CO有关,CO与O、OH以及HO2基团结合均能生成CO2。根据模型输入条件可知,由于半焦所需着火能较大,半焦燃烧过程中提供的二次风氧气浓度要高于烟煤燃烧过程,CO2分压较低,其与CO2生成有关的反应与烟煤燃烧相比反应速率更高。

图8 CO2在主燃区的ROP分析

Fig.8 ROP analysis of the CO2 in main combustion zone

在主燃区含氮物质主要向NO转化,其中涉及的主要化学反应的反应速率如图9所示,并对NO生成过程中主要化学反应对NO的敏感性系数进行统计,结果如图10所示。由图9可知,HNO与NO2是与NO最密切相关的2种物质,在烟煤燃烧反应中有关HNO反应的反应速率高于半焦对应的反应,而与NO2有关的反应则在半焦燃烧中速率更高。与NO2的生成与消耗过程相比,HNO向NO的转化路径更丰富,既能与H自由基反应,也能与OH自由基反应。根据反应机理可知,通过控制O、H及OH三种自由基间的比例有助于调节NO生成及NO向NO2转化的比例。

图9 NO在主燃区的ROP分析

Fig.9 ROP analysis of the NO in main combustion zone

图10 NO在主燃区的敏感性分析

Fig.10 Sensitivity analysis of the NO in main combustion zone

由图10可知,与NO相关的各主要化学反应大部分为抑制作用,并以NO参与的反应为主。N、NH及NCO基团均能与NO发生反应,抑制其生成。

CO2的存在对NO生成起促进作用,由于烟煤燃烧中CO2的分压较高,因而烟煤燃烧中与CO2有关的2个反应对NO生成的促进作用更强。此外,水的生成反应对烟煤燃烧中NO的生成同样起促进作用,HNO在烟煤燃烧过程中对NO的生成、消耗与其他物质相比影响最大。半焦燃烧过程中,N与NO的反应对NO生成的影响最大,且为抑制作用。若要减少主燃区NO的生成,则可在一定程度上减少CO2分压,适用于高挥发分和低挥发分碳基燃料。对高挥发分燃料而言,若要进一步抑制NO形成,则需减少OH基团浓度,对于低挥发分燃料更重要的是N基团的存在。

NH3与HCN作为NO生成的前驱体,其转化路径的控制对减少NO排放有重要意义,其燃烧过程中所涉及化学反应速率结果如图11所示,各主要化学反应对NH3以及HCN的敏感性系数如图12所示。由图11及N迁移路径可知,NH3在燃烧过程中仅消耗而不生成,半焦和烟煤燃烧中NH3与OH基的反应速率最高。在HCN消耗反应中,HCN与OH基反应的反应速率仍最高,但与NH3不同的是,HCN除消耗反应外,还能由烃基(CH、CH2、CH3)与NO反应生成。由于烟煤输入条件中NH3与HCN占比比半焦高,因此两者燃烧均发生的反应中烟煤所对应的反应速率均高于半焦。

图11 NH3和HCN在主燃区的ROP分析

Fig.11 ROP analysis of the NH3 and HCN in

main combustion zone

图12 NH3和HCN在主燃区的敏感性分析

Fig.12 Sensitivity analysis of the NH3 and

HCN in main combustion zone

由图12可知,与半焦相比,烟煤抑制NH3与HCN生成的反应更多,其中C与羟甲基(CH2OH)以及H与O2的反应均对这两者有抑制作用,且仅发生在烟煤燃烧过程中。如前文所述,HCN生成过程中,反应速率较大的为NO与烃基发生的反应,而图12表明该反应对半焦燃烧中NH3的生成起促进作用。燃烧过程中,对NH3影响最大的反应为

烟煤:

H OH M![]() H2O M(促进),

H2O M(促进),

(3)

NH2 H![]() NH H2(抑制);

NH H2(抑制);

(4)

半焦:

CH2 NO![]() H HNCO(促进),

H HNCO(促进),

(5)

NH2 OH![]() H2O NH(抑制)。

H2O NH(抑制)。

(6)

对HCN影响最大的反应为

烟煤:

H OH M![]() H2O M(促进),

H2O M(促进),

(7)

OH CH3![]() CH2(S) H2O(抑制);

CH2(S) H2O(抑制);

(8)

半焦:

CH3 NO![]() HCN H2O(促进),

HCN H2O(促进),

(9)

HCN O![]() NCO H(抑制)。

NCO H(抑制)。

(10)

3.3.2 燃尽区

燃尽区的氧化性氛围增强,CO2在燃尽区参与的各反应的反应速率结果如图13所示。可知CO2在燃尽区仅存在生成反应,由CO与O、OH以及HO2基团结合生成,与主燃区CO2的生成反应相同,且均以OH与CO的反应为主。与主燃区相比,燃尽区OH基团浓度更高,在CO2生成反应中占比更大。

图13 CO2在燃尽区的ROP分析

Fig.13 ROP analysis of the CO2 in burnout zone

燃尽区NO参与的各反应的反应速率结果如图14所示,各主要化学反应对NO生成的敏感性分析如图15所示。燃尽区NO的生成与消耗反应主要与NO2有关,三次风的通入使NO与O自由基反应的速率最高,而NO2与H反应则为NO生成的主要高速率反应。尽管NO生成NO2的速率较高,但由于同时发生NO2的还原反应,就净反应速率而言,仍有相当一部分NO在燃尽区向N2方向转化,且该反应(N NO![]() N2 O)无论在烟煤还是半焦燃烧中,均为抑制NO生成的主要反应。

N2 O)无论在烟煤还是半焦燃烧中,均为抑制NO生成的主要反应。

图14 NO在燃尽区的ROP分析

Fig.14 ROP analysis of the NO in burnout zone

图15 NO在燃尽区的敏感性分析

Fig.15 Sensitivity analysis of the NO in burnout zone

NH3与HCN在燃尽区发生的反应绝大部分为消耗反应,烟煤与半焦燃烧所涉及的反应路径基本相同且烟煤燃烧中各反应的反应速率远高于半焦燃烧中的反应。主要发生的反应路径如下:

NH3 OH![]() NH2 H2O,

NH2 H2O,

(11)

HCN O![]() NCO H,

NCO H,

(12)

CN H2O![]() HCN OH,

HCN OH,

(13)

HCN OH![]() HOCN H,

HOCN H,

(14)

HCN O![]() NH CO。

NH CO。

(15)

与NH3和HCN生成相关的化学反应在烟煤以及半焦燃烧中敏感性系数大小分布一致,且以抑制两者生成为主。对NH3的生成起主要抑制作用的化学反应如下:

NH2 OH![]() NH H2O,

NH H2O,

(16)

NH2 O![]() H HNO,

H HNO,

(17)

对HCN的生成起主要抑制作用的化学反应如下:

HCN O![]() NCO H,

NCO H,

(18)

CN H2O![]() HCN OH。

HCN OH。

(19)

在燃尽区含氮物质大部分与O、OH两种基团发生反应,NH3的转化受OH基团影响更大,而HCN受O基团影响更大。

4 结 论

1)采用敏感度分析法(SA)以及生成速率分析法(ROP)研究含氮物质的转化路径,在主燃区及燃尽区,CO2均以生成反应为主,是由CO与O、OH以及HO2基团结合生成。富氧燃烧中,下行燃烧室主燃区CO2分压的增大对NO的生成有一定促进作用。与主燃区相比,燃尽区OH基团浓度更高,在CO2生成反应中占比更大。

2)烟煤与半焦在整个燃烧过程中含氮物质发生气相反应的基本途径一致。主燃区和燃尽区的NH基团均为其迁移路径中重要的中间产物,且NO主要通过HNO与OH或O自由基反应生成。

3)在主燃区,NH3仅发生消耗反应,主要路径为:NH3→NH2→NH→HNO→NO,而一部分HCN则由烃基与NO反应生成。对于半焦而言,烃基浓度的增大对于NH3和HCN的生成均起到促进作用。在燃尽区,NH3转化主要受到OH基团影响,HCN则更多受O基团的影响。

4)由于烟煤属高挥发分碳基燃料,在预热过程中释放出更多的氮氧化物前驱体,因此烟煤在下行燃烧室的燃烧过程中含氮物质各化学反应的反应速率均高于半焦燃烧中的反应。但半焦燃烧过程中N与NO的反应在主燃区对NO的抑制作用强于烟煤燃烧中的反应,在燃尽区则相反。

[1] DE las Obras-Loscertales M,MENDIARA T,RUFAS A,et al.NO and N2O emissions in oxy-fuel combustion of coal in a bubbling fluidized bed combustor[J].Fuel,2015,150:146-153.

[2] LIU Jingzhang,LI Baihang,ZHU Jianguo.Investigation on pulveriz-ed coal char oxy-combustion behavior at moderate and high temperatures:Experiments and a novel developed kinetics modeling[J].Industrial & Engineering Chemistry Research,2018,57(36):12264-12277.

[3] ZHANG Yi,ZHU Jianguo,LYU QingGang,et al.The ultra-low NOx emission characteristics of pulverized coal combustion after high temperature preheating[J].Fuel,2020,277(1):118050.

[4] 朱书骏.煤/半焦富氧预热燃烧特性及NOx排放特性实验研究[D].北京:中国科学院工程热物理研究所,2019:28-70.

ZHU Shujun.Experimental study on preheating oxy-fuel combustion and NOx emission characteristics of coal/char[D].Beijing:Institute of Engineering Thermophysics Chinese Academy of Sciences,2019:28-70.

[5] ZHU Shujun,ZHU Jianguo,LYU Qinggang,et al.NO emissions under pulverized char combustion in O2/CO2/H2O preheated by a circulating fluidized bed[J].Fuel,2019,252:512-521.

[6] CZAKIERT T,SZTEKLER K,KARSKI S,et al.Oxygen-fuel circulating fluidized bed combustion in a small pilot-scale test rig[J].Fuel Processing Technology,2010,91(11):1617-1623.

[7] 李相鹏.流化床富氧燃烧方式下燃料氮的转变与NOx生成的机理研究[D].武汉:华中科技大学,2016.

LI Xiangpeng.Evolution of fuel-N and mechanism of NOx formation during oxy-fuel fluidized bed combustion[D].Wuhan:Huazhong University of Science and Technology,2016.

[8] 曾光,孙绍增,赵志强,等.不同温度时煤热解中HCN/NH3的析出与CFB锅炉中NOx生成的关联性研究[J].中国电机工程学报,2011,31(35):47-52.

ZENG Guang,SUN Shaozeng,ZHAO Zhiqiang,et al.Correlation study of HCN/NH3 releasing during coal pyrolysis and NOx formation in a CFB boiler under different temperatures[J].Proceedings of the CSEE,2011,31(35):47-52.

[9] NIU Yanqing,SHANG Tong,ZENG Jun,et al.Effect of pulverized coal preheating on NOx reduction during combustion[J].Energy & Fuels,2017,31(4):4436-4444.

[10] WATANABE Hirotatsu,YAMAMOTO Jun-ichiro,KEN Okazaki.NOx formation and reduction mechanisms in staged O2/CO2 combustion[J].Combustion & Flame,2011,158(7):1255-1263.

[11] 王超伟,王长安,王鹏乾,等.空气深度分级燃烧NOx排放特性的CHEMKIN模拟研究[J].燃烧科学与技术,2020,26(1):42-50.

WANG Chaowei,WANG Chang′an,Wang Pengqian,et al.CHEMKIN simulation of NOx emission of deep air-staged combustion[J].Journal of Combustion Science and Technology,2020,26(1):42-50.

[12] LEE D Y,PARK J K,JIN J M,et al.A simulation for prediction of nitrogen oxide emissions in lean premixed combustion[J].Journal of Mechanical Science and Technology,2011,25(7):1871-1878.

[13] 胡满银,刘忠,李媛,等.富氧燃烧方式下NOx生成的化学动力学模拟[J].动力工程学报,2010,30(7):536-541.

HU Manyin,LIU Zhong,LI Yuan,et al.Chemical kinetics simulation on NOx production in oxygen-enriched combustion[J].Journal of Chinese Society of Power Engineering,2010,30(7):536-541.

[14] 吴富贤.煤的挥发分产物中气体成分的初步研究[J].中国煤炭地质,1992(3):27-29.

WU Fuxian.Preliminary study on gas components in coal volatile products[J].Coal Geology of China,1992(3):27-29.

[15] 钟北京,徐旭常.燃烧过程中NOx形成的数学模拟[J].燃烧科学与技术,1995,1(2):120-128.

ZHONG Beijing,XU Xuchang.Numerical simulation of NOx formation in combustion process[J].Journal of Combustion Science and Technology,1995,1(2):120-128.

[16] 赵然,刘豪,胡翰,等.O2/CO2气氛下NOx前驱物的转化机理[J].华中科技大学学报(自然科学版),2010,38(5):124-128.

ZHAO Ran,LIU Hao,HU Han,et al.Homogeneous reaction mechanism of NOx precursors under O2/CO2 atmosphere[J].Journal of Huazhong University of Science and Technology(Natural Science Edition),2010,38(5):124-128.

Study on NOx migration path and detailed mechanism after fuel fluidized preheating

LIU Yuhua,LIU Jingzhang,LYU Qinggang,et al.Study on NOx migration path and detailed mechanism after fuel fluidized preheating[J].Clean Coal Technology,2021,27(3):232-240.